Если города будут подражать эффективности, адаптивности и устойчивости мозга, станут ли они более комфортными для жизни и устойчивыми?

Исследование «Чему города могут научиться у мозга», проведенное Робином Мазумдером из Института будущих городов Университета Ватерлоо (Онтарио, Канада) и недавно опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, защищает подход, отражающий последние тенденции в градостроительстве, и предлагает некоторые новые разработки. Среди них — использование принципов нейронной организации нашего мозга как модели для городского планирования, что улучшает дизайн городов, делая их более эффективными, адаптивными и, следовательно, более устойчивыми.

Взаимосвязанные сети в мозге… и в городах

Транспортные системы в городах функционируют, в метафорическом смысле, аналогично электрическим импульсам, передающимся через нейронные сети. Однако, согласно исследованиям в области нейронауки, таким как работы Даниэля С. Бассетт и Эдварда Т. Буллмор (из Университета Пенсильвании, США, и Кембриджского университета, Великобритания), мозг оптимизирует передачу информации через иерархические нейронные сети в соответствии с так называемым «законом степенной зависимости» (в статистике степенной закон — это функциональная зависимость между двумя величинами, при которой изменение одной величины приводит к относительному изменению другой величины, пропорциональному увеличению, возведенному в постоянную степень).

Итак, согласно этим исследованиям, несколько центральных нейронных узлов увеличивают свою способность проводить повышенный поток сигналов, тогда как остальные действуют только как поддержка. Переведенное на городской транспорт, это может быть организовано в стратегических распределительных узлах — таких как мультимодальные транспортные станции — для повышения их пропускной способности в кризисные периоды, тем самым снижая возможные заторы и обеспечивая более эффективную и плавную мобильность.

Устойчивость и нейронная модульность… и градостроительство

Другой вывод исследований в области нейронауки, таких как упомянутые выше, заключается в способности мозга восстанавливаться после повреждений благодаря своей модульности. Когда одна нейронная область выходит из строя, другие сети берут на себя ее функции. Города часто сталкиваются с аналогичными вызовами: будь то природные катастрофы, сбои в инфраструктуре или любые другие виды чрезвычайных ситуаций. Для того чтобы градостроительство было столь же устойчивым, оно должно имитировать модульность организации мозга.

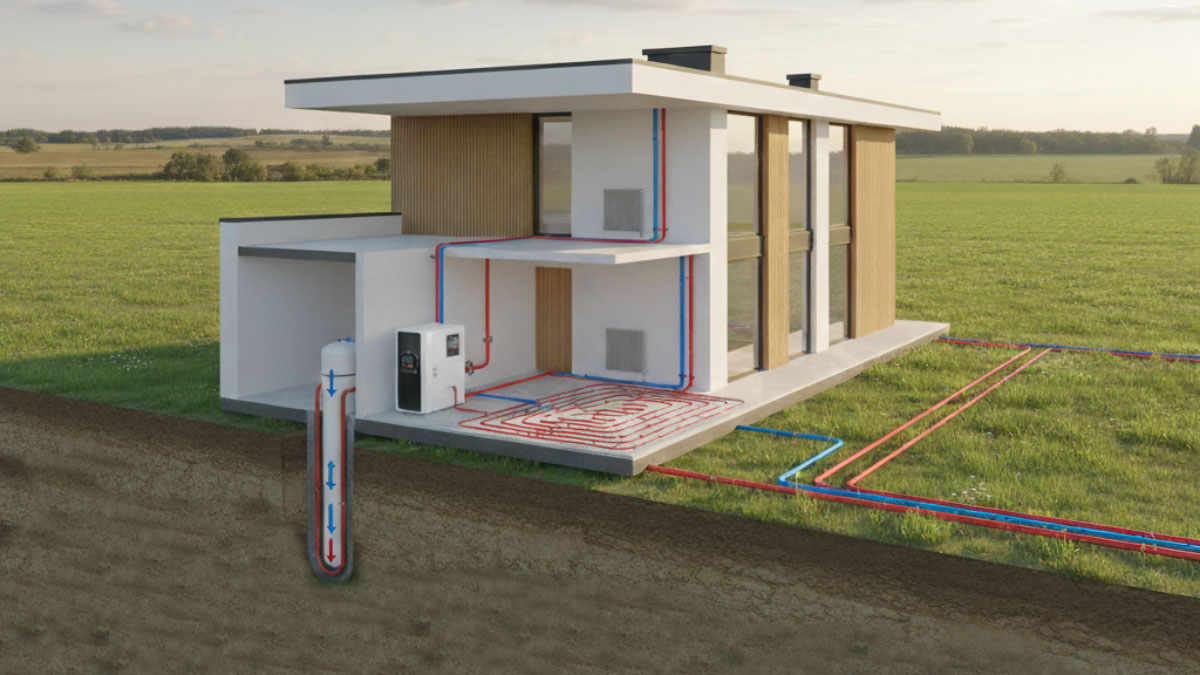

Города могли бы достичь такой модульности через децентрализованные системы, такие как местные энергосети, работающие на возобновляемых источниках энергии, автономные районы, способные функционировать независимо, и т.д. Примером такой организации являются известные «суперблоки» в Барселоне или концепция «15-минутного города» в Париже, где — по крайней мере теоретически — жители имеют доступ ко всем необходимым услугам или к ключевым сервисам в шаговой доступности. В обоих случаях снижается зависимость от централизованных магистральных дорог.

Устойчивый рост мозга… и городов

Как логическое продолжение вышеупомянутого аспекта, города могли бы расти намного более рационально, повторяя модульные единицы, такие как упомянутые выше. Фактически, человеческий мозг растет устойчиво, не коллапсируя, чего мы не можем гарантировать для городов. Исследование «Чему города могут научиться у мозга» указывает, что для предотвращения насыщения хаотичного и неорганизованного роста мегаполисы должны внедрять масштабируемые модели, такие как эти, а также иметь многофункциональные пространства и следовать запланированному уплотнению.

Адаптивное обучение в нейронауке… и в градостроительстве

Пластичность мозга предлагает еще один урок для современного градостроительства. Действительно, мозг обладает удивительной способностью перестраивать себя в ответ на новые стимулы. По аналогии с этим принципом города, такие как Сингапур или Амстердам, используют данные в реальном времени для корректировки светофоров, маршрутов автобусов и даже уличного освещения.

Искусственный интеллект открывает поле для исследований и играет важную роль в этом предлагаемом будущем урбанизма. Интеграция ИИ в городское управление значительно усиливает адаптивность города — что в мозге является пластичностью — путем прогнозирования проблем, таких как пробки, загрязнение и т.д.

Нейромимикрия… в городах

Если города будут подражать эффективности, адаптивности и устойчивости мозга, они смогут стать более комфортными для проживания и устойчивыми средами. Сейчас задача состоит в том, чтобы перевести эти идеи из лабораторий на улицы, и для этого требуются общественные политики — то есть политики, которые приоритизируют организацию… как у нейронных сетей мозга? Возможно. Ведь если есть что-то, чему нас учит мозг, так это тому, что интеллект заключается в гибкости и адаптивности.

Более подробные примеры и захватывающая открытая дискуссия на эту тему будут представлены в следующей части II. Не пропустите! Мы рекомендуем подписаться на нашу рассылку, чтобы быть в курсе.

Чтобы узнать больше, вы можете прочитать часть II по этому вопросу здесь

Источники: Nature Human Behaviour, Research Gate.